こんにちは。アスカネットの飛鳥です。

先日の記事で、UDiシンポジウム2025にパネリストとして登壇したお話をさせていただきました。

その中で、「イベントで使うリアルタイム質問ツールを、前夜に急遽自作した」というエピソードに少しだけ触れ、「この開発については、また別の記事で」と予告しました。

今回は、その記事です。

これは、単なるツール開発の裏話というよりも、一つの「壁」が、いかにして素晴らしい「架け橋」に変わったか、という物語です。

すべての始まりは、主催者の「誠実さ」だった

イベントの前日、主催者であるユニバーサルデザインいしかわ(UDi)のスタッフの方から、相談を受けました。

当初、会場からの質問や感想をリアルタイムで集めるために、「Slido」や「LiveQ」といった有名なWebサービスの利用を検討していました。

しかし、私がアクセシビリティのテストを行ったところ、これらのサービスがスクリーンリーダー(画面読み上げソフト)の利用者にとって、非常に使いづらい、あるいは全く使えない状態であることが判明したのです。

UDiのスタッフの方は

「インクルーシブデザインをテーマに掲げる私たちが、アクセシビリティに問題のあるシステムを使うわけにはいかない」と、言いました。

この誠実な一言が、すべての始まりでした。

なぜ「使える」はずのツールが「使えない」のか?

「Slido」や「LiveQ」は、結構有名なサービスで、使ったことがある方も多いのではないでしょうか?

「なぜ使えないの?」と疑問に思う方も多いと思うので、ここで少し、私たちが直面した「壁」について、技術的な解説をさせてください。

- LiveQの場合:

投稿内容自体は読み上げるのですが、コメントを入力するためのボタンを押すと、画面の上に新しいウィンドウ(モーダルウィンドウ)が開きます。しかし、スクリーンリーダーのカーソル(読み上げ位置)がその新しいウィンドウに移動せず、下に隠れたままの元のページを読み続けてしまうのです。これでは、入力欄にたどり着くことすらできません。 - Slidoの場合:

Webブラウザ版はなんとか操作できましたが、アプリ版は致命的でした。スクリーンリーダーのカーソルが、個々のボタンやテキストではなく、アプリの画面全体を一つの塊として認識してしまい、全く操作ができませんでした。

これらの問題は、決して珍しいものではありません。

しかし、多くの健常な開発者や運営者は、この「壁」の存在に気づくことすら難しいのが現実です。

「それなら、私が作りましょう」

イベントの双方向性を諦めるわけにはいかない。

でも、使えるツールがない。

しかも翌日が、シンポジウムの当日…(しかもまだ自分としては発表用のスライドが出来上がっていない)。

議論が行き詰まる中、私は手を挙げました。

「時間に間に合うかは、わかりませんが、それなら、私が作りましょう。」

AIの力を9割以上借りながら、要件を伝え、コードを生成させ、スクリーンリーダーでテストする、という対話を何度も繰り返しました。

そしてイベント前夜、スクリーンリーダーで確実に操作できる、シンプルなリアルタイム質問・感想投稿ツールが完成したのです。

一つのツイートが起こした、奇跡のような連鎖

イベントは無事成功し、自作ツールも大活躍しました。

後日、私はこの経験をX(旧Twitter)にポストしました。「LiveQがスクリーンリーダーで使えなかった」という事実を、淡々と。

すると、信じられないことが起こりました。

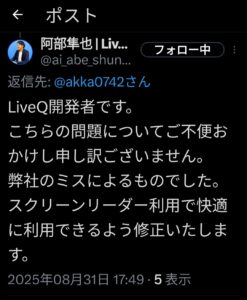

LiveQの開発者ご本人から、直接リプライが届いたのです。

「こちらの問題についてご不便おかけし申し訳ございません。弊社のミスによるものでした。スクリーンリーダー利用で快適に利用できるよう修正いたします。」

この誠実な返信を見たとき、私は本当に感動しました。

UDiのスタッフの方々も、このやり取りを見て「これこそが、当事者が声を上げることの価値ですよね」と、一緒に喜んでくれました。

さらなる広がり:視覚と聴覚、二つの「壁」を越えるツールへ

この物語には、実はまだ続きがあります。

UDiのスタッフの方が、今回のイベントの成功やLiveQ開発者とのやり取りをFacebookで投稿されていたのを、とある市民センターで活動されている方がご覧になったそうです。

その方は、視覚障害者と聴覚障害者が一緒に集まるイベントを企画されており、私の元に「あのツールを使わせてもらえませんか?」と連絡をくださいました。

そして、その方はこうおっしゃいました。

「リアルタイムに書き込みができて、スクリーンリーダーで『読める』ということは、聴覚障害のある方にとっては『リアル-タイムの文字情報』として目で読めるということ。これなら、皆が同じ議論にリアルタイムで参加できるかもしれない」

このご提案は、私にとってまさに目から鱗でした。

私自身、視覚障害者なので、どうしても「スクリーンリーダーで聞こえること」しか想像していませんでした。しかし、同じツールが、聴覚障害のある方にとっては「コミュニケーションを文字で円滑にする」という、全く別の価値を持つ可能性があったのです。

いろいろな立場の方と関わらなければ、決して分からないことがある。

この経験は、私にそのことを改めて教えてくれました。そして、このツールをもっと多くの人にとって使いやすいシステムに発達させられるかもしれない、という新しい未来を見せてくれたのです。

まとめ:「指摘」は、より良い未来への「貢献」に変わる

Webサービスにおけるアクセシビリティの問題を指摘すると、時には「クレーマー」だと思われてしまうのではないか、と萎縮してしまうことがあります。

しかし、今回のLiveQ開発者の方の素晴らしい対応は、私たちに大切なことを教えてくれました。

使えないサービスやアプリがあるとき、ただ漠然と「使えない」と伝えるだけでは、開発者の方々は何をどう直せばいいか分かりません。

本当に大切なのは、「どの場面で、どのような操作をしたら、どんな症状が出て使えなくなるのか」、そして「本来はどう動いてくれると使えるようになるのか」を、できる限り具体的に言語化して発信することだと、私は考えています。

そうした建設的なフィードバックこそが、サービスをより良くし、より多くの人に届けるための、最高の「貢献」なのです。

そして、その「声」を受け止め、真摯に対応する開発者の存在が、社会全体のアクセシビリティを、一歩ずつ着実に前進させていくのだと思います。