こんにちは。アスカネットの飛鳥です。

先日、2025年8月30日に金沢歌劇座で開催された「UDiシンポジウム2025 インクルーシブデザインとテクノロジーが拓く共創する未来」に、パネリストの一人として登壇させていただきました。

「UDi」とは、「一般社団法人ユニバーサルデザインいしかわ」の略称です。

**以前、金沢市の点字ブロックに関する事業で、私も視覚障害者の視点から協力させていただいたご縁があります。

今回のシンポジウムは、インクルーシブデザインの第一人者であるソニーグループの西原幸子さんをお迎えし、石川県でデザインや建築、福祉に関わる専門家が集う、非常に刺激的なイベントとなりました。

今回は、有料シンポジウムのため内容の深い部分には触れられませんが、イベントの雰囲気や、私が特に感銘を受けた点について、参加報告としてお届けします。

基調講演:ソニーが描く「新たな価値をもたらすインクルーシブデザイン」

第1部では、ソニーグループ株式会社の西原幸子さんによる基調講演が行われました。

「インクルーシブデザイン」というと、よく「配慮」や「福祉」という文脈で語られがちです。

しかし、西原さんのお話は、それを「新たなビジネス価値」や「未来のイノベーション」を生み出すための、積極的で不可欠なデザインアプローチとして捉えている点が、非常に印象的でした。

視覚障害者の夢を叶えるためにデザインされた、XR(クロスリアリティ)技術を使ったバーチャルキャッチボールや、

聴覚に障害のある方も一緒に演奏できる「HUG-DRUM(ハグドラム)」など、具体的なプロダクト開発事例を交えながら、「制約」の中からこそ、これまで誰も気づかなかった新しい体験や価値が生まれる、という力強いメッセージに、会場全体が引き込まれていました。

パネルディスカッション:「いしかわから始める未来のまち・もの・サービス」

第2部では、私もパネリストとして登壇させていただきました。

金沢美術工芸大学の安島諭教授、浦建築研究所の浦淳代表という、各分野の第一線で活躍されている方々と共に、「いしかわ」という地域を軸に、これからのデザインについて語り合いました。

私からは、視覚障害者としての日常や、テクノロジーとの関わりについてお話しさせていただきました。

特に、街中の様々な場所で増えているタッチパネルなど、技術の進化が、かえって一部の人々にとっての「壁」になってしまう現実があることをお伝えしました。

【裏話】急遽、イベントの質問システムを自作しました

実は今回、私がパネリストとして最も貢献できたのは、登壇前の準備段階だったかもしれません。

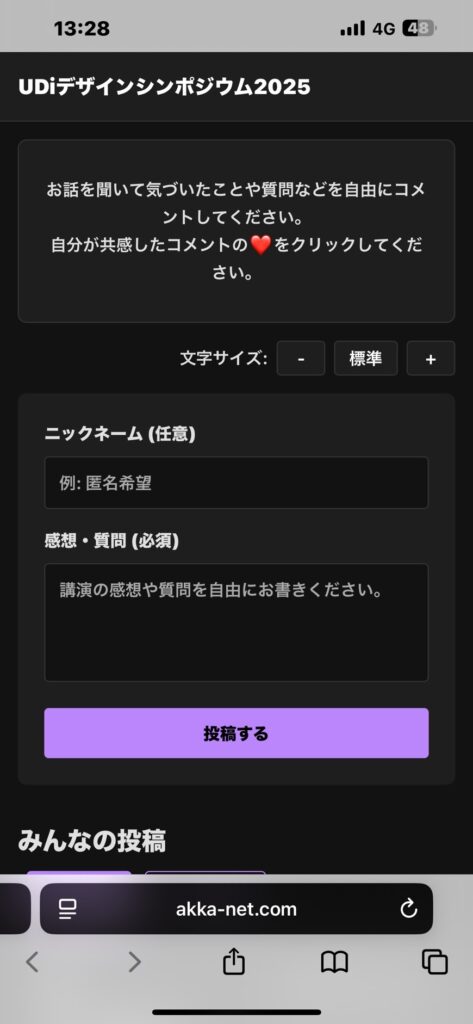

当初、会場からの質問は紙の付箋で集める案がありましたが、よりリアルタイムな対話を目指し、「Slido」や「LiveQ」といったWebサービスを使うことになりました。

しかし、私がアクセシビリティのテストを行ったところ、これらのサービスがスクリーンリーダーでは投稿ボタンが押せないという問題が発覚。イベントの双方向性をどう担保するか、スタッフ間で議論になりました。

そこで、「それなら、私が作りましょう」と手を挙げ、AIの力を借りながら、スクリーンリーダーで確実に操作できるシンプルなリアルタイム質問・感想投稿ツールを、イベント前夜に急遽開発しました。

当日は、この自作ツールを通じて会場から多くの貴重な意見が寄せられ、理事長からも「大きな成功の一つ」と評価していただけました。この出来事は、まさに「課題の発見」から「当事者による技術的な解決」までを体現した、小さなインクルーシブデザインの実践だったと感じています。

(※このツールの開発については、また別の記事で詳しくご紹介したいと思います)

UDiシンポジウムの裏側:一つのアクセシビリティ問題が、開発者と当事者を繋いだ話

日常の「不便」から、未来のデザインは生まれる

今回のシンポジウムを通じて、改めて強く感じたことがあります。

それは、インクルーシブデザインが特別なものではなく、「自分ごと」として捉えることの重要性です。

ソニーのような大企業から、私たちのような地域の活動まで、スケールは違えど、その原点は同じです。それは、誰かの日常にある「不便さ」や「もどかしさ」、あるいは「もっとこうだったら楽しいのに」という小さな願いに、真摯に耳を傾けること。

私自身も、Web制作者として、そして視覚障害者として、この両方の視点を持ちながら、石川県から、誰もが暮らしやすい未来のデザインを共創していく一助となれればと、西原さんのお話や、パネラーの方々のお話、参加者の方々とその後からの交流会でのお話などで感じた一日となりました。

素晴らしい機会をくださったユニバーサルデザインいしかわの皆様、そしてご来場いただいた皆様に、心から感謝いたします。